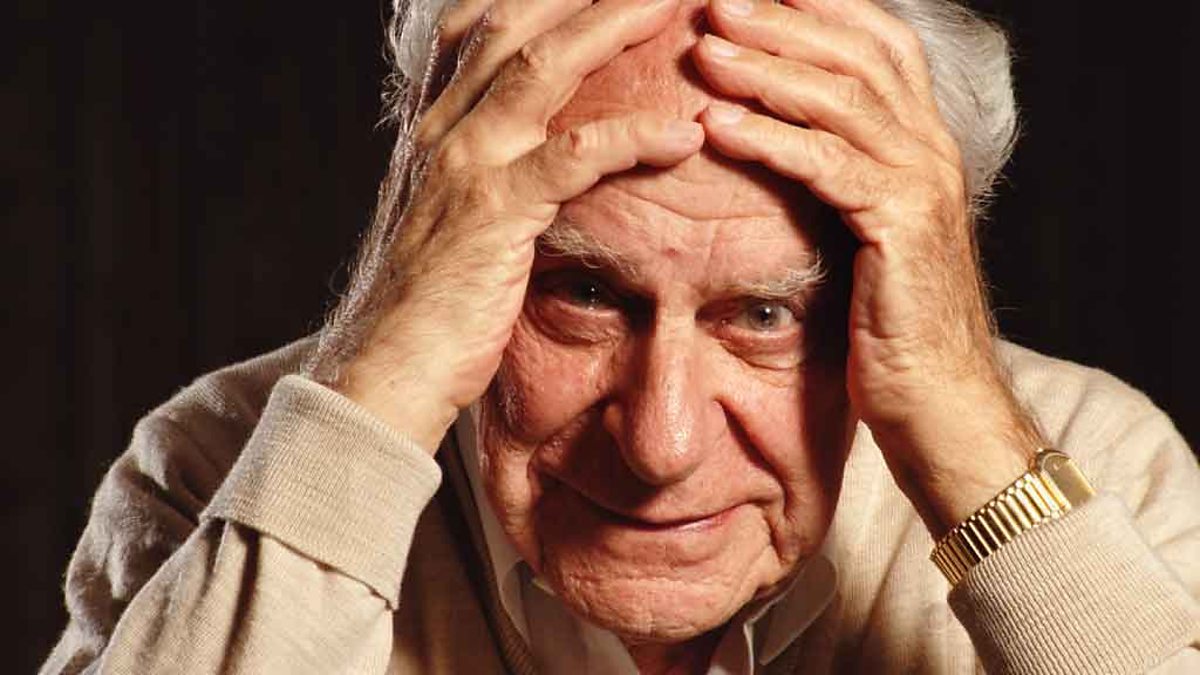

O filósofo austríaco Karl Popper

Foto: reprodução

A história como ciência, escreveu Carr, é um estudo de causas. Ele

criticou Karl Popper por sua reação contra o marxismo, que transformou num dos

seus principais alvos nos livros “Lógica da Pesquisa Científica” e “A miséria

do historicismo” (ambos da década de 1930). Popper viu como uma limitação, nos

pensamentos de Hegel e Marx o que chamou de historicismo, como caracterizou a

filosofia da história de ambos, e os considerou deterministas (Carr: 1982).

Por José Carlos Ruy*

O chamado historicismo é uma forma de pensar partilhada por aqueles que

acreditam haver objetivos prévios ou causas finais (a chamada teleologia, isto

é, o estudo dos fins) que a história persegue – objetivos ou causas finais

atribuídos a ela por alguma potência exterior (deus, destino, natureza, não

importa o nome que tenha) e que a guiaria, à margem da experiência humana

concreta.

Essa crença distorce o esforço pela compreensão do sentido do

desenvolvimento histórico e das tendências latentes no movimento da sociedade,

cujo desenrolar depende fundamentalmente da ação prática dos homens.

Mesmo assim quase sempre os

historicistas frequentam o campo daqueles que procuram compreender as leis do

desenvolvimento para poder intervir nele.

Sérgio Buarque de Holanda, que foi um democrata, definiu os adversários

do historicismo como anti-democratas. Ele criticou autores conservadores, entre

eles Martin Heidegger, lembrando que a “linguagem de alguns desses autores

aparenta-se, não raro, à dos teóricos do nacional socialismo”, do nazismo,

regime que a maioria deles apoiou (Holanda: 1979).

O alvo da crítica de Popper são as tentativas de buscar no conhecimento

da história fundamentos para mudar a vida social. Acusa os historicistas de se

voltarem “não apenas para trás, mas também para a frente, para o futuro”, para

“o estudo das forças atuantes e principalmente das leis do desenvolvimento

social”, em busca de leis “universalmente válidas” que sejam “leis de

transformação, de processos, de desenvolvimentos”. Buscam uma “ideia geral das

grandes propensões, ao longo de cujas linhas as estruturas sociais sofrem

mudanças”. Acusa-os de querer “compreender as causas desse processo, a forma de

operar das forças responsáveis pela transformação. Devem tentar formular

hipóteses acerca das propensões gerais, subjacentes ao desenvolvimento social,

e isso para que os homens, deduzindo profecias a partir dessas leis, possam

ajustar-se a alterações que se avizinhem” (Popper: 1991). Mais clareza contra

qualquer mudança histórica e social é impossível! Popper conclui investindo

contra a tese de Marx segundo a qual “os filósofos interpretaram o mundo; agora

cabe transformá-lo” (Marx: 1976). Inverte e limita o significado desta frase:

“o historicista não pode mais do que interpretar o desenvolvimento social e

favorecê-lo de múltiplas maneiras; ninguém pode alterá-lo” (Popper: 1991).

Em larga medida a ideia de que a história não é uma ciência e é alheia à

ação prática dos homens volta-se principalmente contra o marxismo. Se a

história não é ciência, se está mais para a narrativa e a literatura do que

para o conhecimento objetivo, não tem sentido esperar que ela, como ciência,

fundamente qualquer tentativa de intervenção humana para alterar seu curso e

mudar a sociedade. Esta é a principal consequência das visões da história

examinadas até aqui.

Consideração não científica que está presente, por exemplo, mesmo na

obra de Fernand Braudel, um ícone da historiografia do século 20. Em uma

entrevista de 1985 o mestre da Ecole des Annales acusou Marx de se equivocar

“mais do que se acredita quando afirmou que os homens fazem a História: seria

melhor dizer que a História faz os homens. Eles a padecem” (Braudel: 1985). “O

social, a sociedade, podem ser mudados pela vontade política?” – perguntou,

dizendo que há “uma grande diferença entre uma mudança que se faz por si mesma,

por um movimento endógeno, pela pressão da realidade, e uma mudança calculada

de antemão” uma vez que a “dificuldade, quando se fala do social, é que ele

escapa a qualquer definição clara e convincente” (Braudel: 1992).

Braudel empregou uma metáfora que indica os limites da noção de

estrutura. Nada pode mudar, diz, já que a sociedade é como “um prédio de vários

andares. Mudam os ocupantes, permanecem os andares”. Nas escadas desse prédio

ocorre a luta de classes que opõe os trabalhadores (“sindicalistas”), que

sobem, aos atuais ocupantes. Braudel pergunta: “Chegarão lá?” E responde:

talvez, mas somente a longo prazo pois as “verdadeiras mudanças, as que

durarão, jamais se improvisam de um dia para o outro. A história profunda anda

em marcha lenta”, afirmou. Podem mudar os ocupantes do “prédio” mas ele

próprio, como estrutura metafórica da sociedade, não muda. “O que quer que o

futuro nos prometa, encontraremos a permanência da escada, a afirmação da

hierarquia, o leque aberto das remunerações” (Braudel: 1992).

Neste texto Braudel reconhece a

realidade da luta de classes e a lamenta; faz também a crítica, correta, daqueles

que imaginam ser possível moldar a história de acordo com a vontade de um

líder, um partido, um governo. Mas se engana quando supõe que a mudança não

pode ser feita pela ação coletiva, organizada e consciente dos homens – esta é

a contradição, que se manifesta no fazer da história, entre a vontade

individual e a ação coletiva. As sociedades são hierarquizadas, ele diz, e “a

luta de classes e as mil realidades que nela se integram estão sempre em ação”

e não deixam de existir, sendo “fogo debaixo da cinza, nunca extinto”. É um

perigo e uma salvaguarda que não existiriam “se a sociedade in aeternum fosse

obediente” (Braudel: 1992).

Referências

Braudel, Fernand. Entrevista ao “Jornal da Tarde”, 7 de setembro de

1985.

Braudel, Fernand. “Reflexões

sobre a história”. São Paulo, Martins Fontes, 1992.

Carr Edward H. “Que é história?” Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982

Holanda, Sérgio Buarque de (org.). “O atual e o inatual em L. von

Ranke”. In “Leopold von Ranke: história.” São Paulo, Ática, 1979

Marx, Karl. “Tesis sobre Feuerbach”. In Marx/Engels, “Obras escogidas”,

T. II, Madri, Editorial Ayuso, 1976

Popper Karl. “A sociedade aberta e seus inimigos”. São Paulo, Editora

Abril Cultural, 1980

Popper, Karl. “A miséria do Historicismo”. São Paulo, Cultrix, 1991

______

As opiniões expostas neste artigo não refletem necessariamente a opinião do Portal PCdoB

As opiniões expostas neste artigo não refletem necessariamente a opinião do Portal PCdoB

* José Carlos Ruy é jornalista, tradutor e escritor

Nenhum comentário:

Postar um comentário